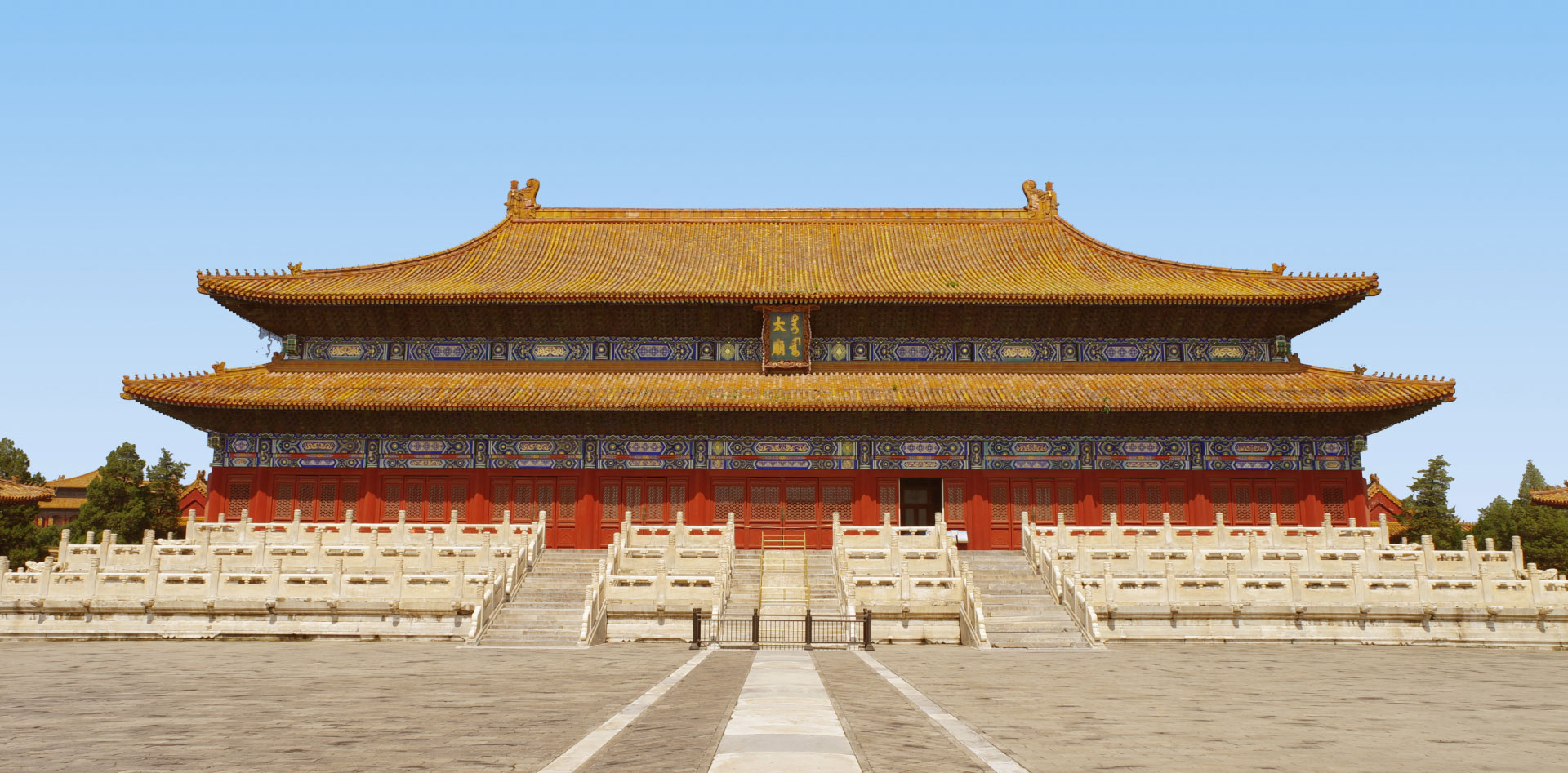

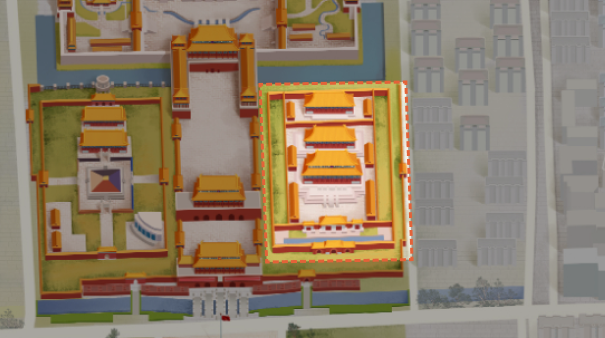

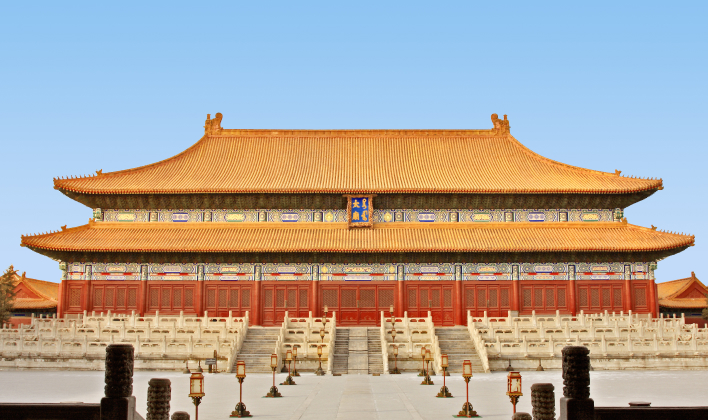

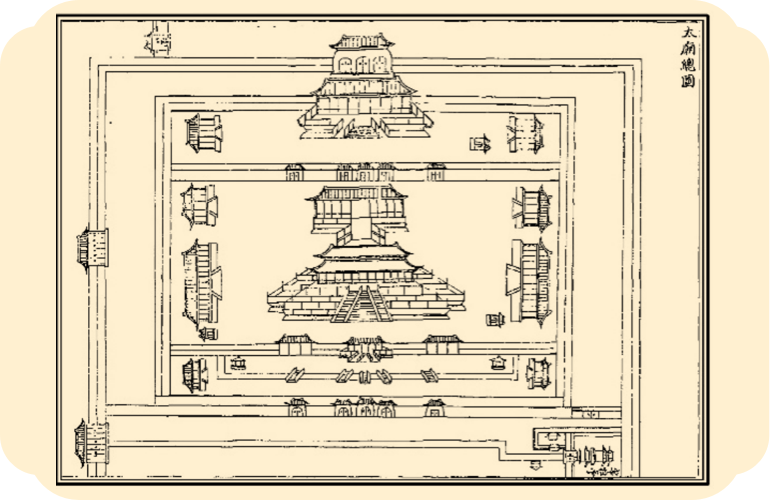

太庙位于故宫东南,与社稷坛以北京中轴线东西对称布局。这一布局方式强调了礼仪传统于都城规划的重要性,强化了富于秩序性的城市景观。太庙建筑群坐北朝南,院落呈规整的长方形,由内垣墙和外垣墙围合成两重环套式院落。主要祭祀建筑均位于内垣,居中对称分布。外垣东南设牺牲所。外垣种有古柏,现存714棵,氛围肃穆。太庙的核心祭祀建筑分布于内垣区域内,自南向北依次为琉璃门、金水桥、戟门、太庙享殿、寝殿和桃庙。东西配殿、井亭、神厨、神库则对称布置于两侧。坐落于三层须弥座台基之上的享殿尤其雄伟宏大。太庙作为明清两代皇家祭祀祖先的场所,不仅体现出“以孝治天下”的文化传统,更象征着王朝统治权在家族内传递的合法性,成为明清时期中国最高等级宗庙祭祀建筑。太庙三座核心建筑的建设与宗庙制度息息相关,享殿是明清两代皇帝举行祭祖大典的场所,东侧配殿用于供奉有功皇族牌位,西侧配殿供奉功臣牌位:寝殿是平日安放祖先牌位的地方;桃庙则是供奉皇帝远祖牌位的场所。今天,太庙作为劳动人民文化宫对外开放,面向公众举办游园、演出、培训、展览等文化活动。太庙始建于明永乐十八年(1420年),初建时内垣建有享殿与寝殿。明弘治四年(1491年)在寝殿以北建桃庙。而后由于明嘉靖时期国家祭祀制度改变,太庙于嘉靖十五年(1536年)在内垣东西两侧新建昭穇群庙及太宗世室,而后因雷火焚毁,于嘉靖二十四年(1545年)重建,恢复原“同堂异室”制。清代沿用明代太庙规划格局。1925年后,太庙由故官博物院管理。20世纪50年代以后,太庙作为北京市劳动人民文化宫对社会开放,面向公众举办游园、演出、培训、展览等文化活动并使用至今。

景点关联的文化主题

景点相关的古诗

《太庙荐麦》 明 李东阳 荐诸太庙比郜鼎,光价岂止百倍过。 野老不知金玉贵,只说鸡豚与酒多。 【解释】《太庙荐麦》是明朝李东阳描写向太庙进献新麦的情景,反映了民间与宫廷对于祭品的不同视角。诗中,“荐诸太庙比郜鼎,光价岂止百倍过”将新麦的供奉比作春秋时期著名的郜国青铜鼎,强调其在礼仪上的重要性和珍贵价值,暗示新麦作为祭品的重要性远超物质财富。“野老不知金玉贵,只说鸡豚与酒多”则转向描述普通百姓的看法,他们并不理解或关心这些祭品的高贵之处,只是简单地提到祭祀时提供的鸡肉、猪肉和酒很多。这句诗通过对比,突显了民间与官方对同一事件的不同理解和重视程度,也体现了诗人对民间朴实生活的尊重和对礼制深刻意义的思考。整首诗通过对太庙荐麦仪式的描写,展现了宫廷礼制的庄严与民间生活的质朴,同时也传达了作者对传统文化和社会现象的深刻洞察。

人工智能探索景点对世界文明的意义

人工智能根据景点作古代风格诗

人工智能根据景点作现代诗

人工智能根据景点介绍作诗并结合图片作画

正在生成图片...

景点关联的哲学思想

东方哲学视角解读太庙

太庙,作为中国古代皇家祭祀祖先的场所,其存在与东方哲学中的“天人合一”思想紧密相连。在儒家哲学中,太庙不仅是对先祖的纪念,更是对“孝”的实践与弘扬。孝,被视为“百行之首”,是连接人与天、人与社会的纽带。太庙的布局、仪式,都体现了对自然秩序的尊重和对社会和谐的追求。在道家哲学中,太庙的静谧与庄严,象征着“无为而治”的理念,通过祭祀活动,达到内心的平静与宇宙的和谐。

西方哲学视角解读太庙

从西方哲学的角度看,太庙可以被解读为对历史与传统的尊重。在西方,尤其是古希腊哲学中,对祖先的纪念和对历史的回顾,被视为理解自我和构建社会秩序的重要途径。太庙的存在,反映了对过去智慧的继承和对未来的思考。从存在主义的角度,太庙的仪式和空间,为个人提供了反思生命意义和存在价值的场所。在西方宗教哲学中,太庙的庄严与神圣,与教堂或神庙的功能相似,都是人类寻求与超越力量连接的象征。

综合解读

无论是东方还是西方哲学,太庙都承载着对过去的记忆、对当下的反思和对未来的希望。它不仅是历史的见证,更是文化与哲学思想的载体。在东方哲学中,太庙体现了人与自然、社会的和谐共生;在西方哲学中,它象征着对历史的尊重和对生命意义的探索。太庙的存在,跨越了时间和空间,连接了不同的文化和哲学传统,成为人类共同的精神财富。