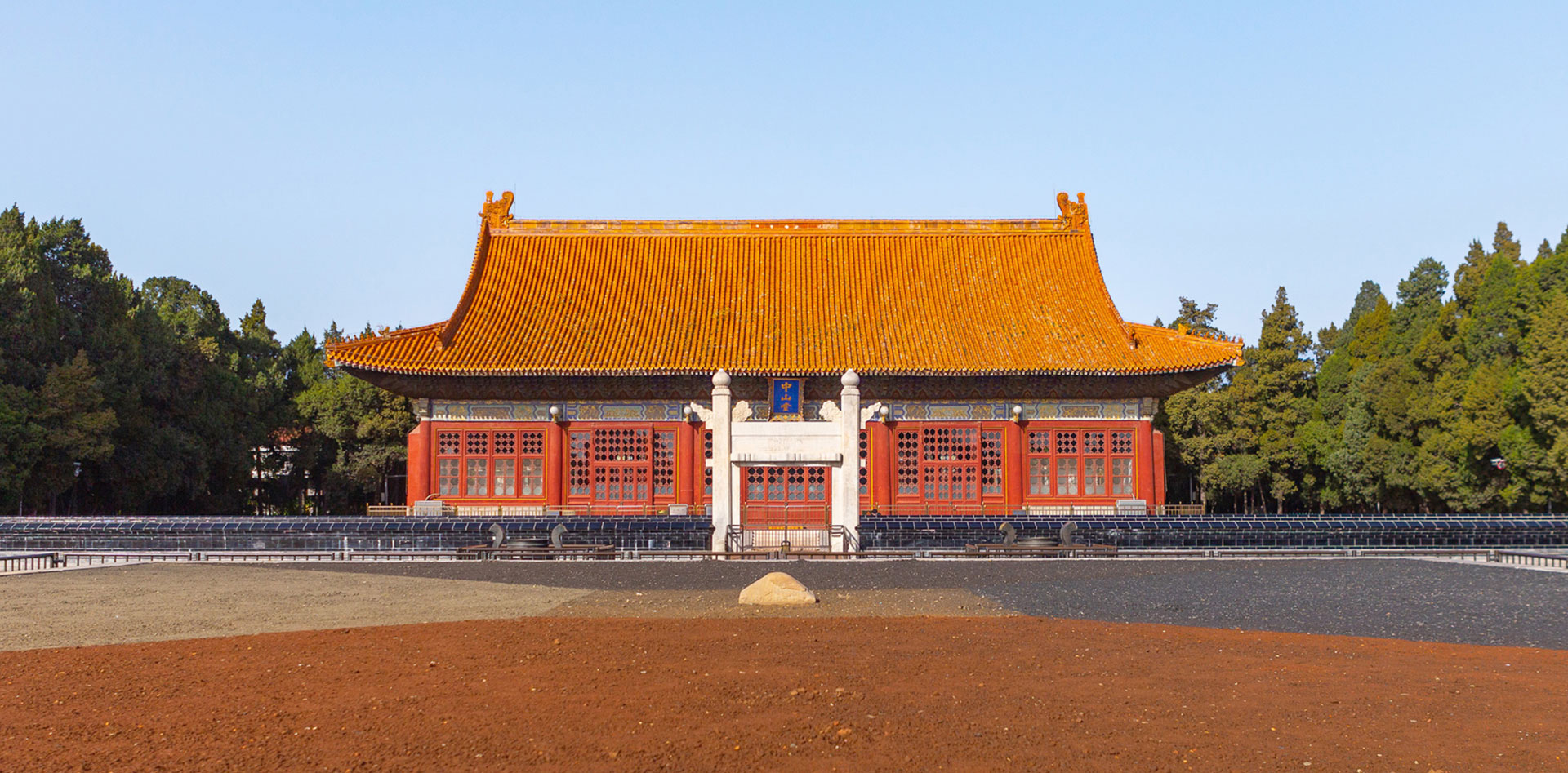

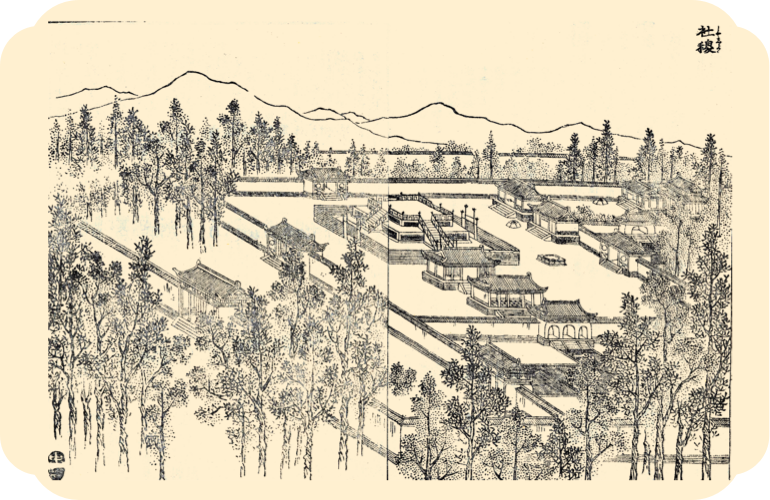

社稷坛位于故宫西南,紧邻中轴线与太庙呈对称格局。建筑群平面呈南北稍长的长方形,由内外两重坛墙围合成环套式院落。内坛为礼仪祀空间,中心有一重方形内墙围绕,内坛墙与内墙四面各开一门,中央为祭坛。内坛西南角设神库与神厨,西墙外设宰牲亭建筑群。外坛种植古612棵,营造出幽静的皇家祭坛氛围。此外,外坛区域还营造出颇具中国传统意趣的园林景观,西部堆看假山两处,西南部为形态自由的池塘,围绕池塘建有水榭、唐花坞等建筑。社稷坛是保存最为完整的中国古代皇家祭祀太社和太稷的礼仪建筑群,通过外坛、内坛、内三重坛墙营造出富于层次变化的神圣祭祀氛围,内坛为祭祀空间的核心。自南向北,沿内坛居中轴线依次排列有南坛门、南星门、社稷坛祭坛、北棂星门、拜殿、戟门、北坛门等建筑。步入内坛后可见内墙,内的正中央为社稷坛祭坛。内墙以北为拜殿。戟门位于拜殿正北,形制较拜殿略低。北坛门在明清时期是礼仪祭祀路线的入口,因而较南门形制更高。社稷坛是明、清两代祭祀社(土地)与(五谷)的场所的。祀社、稷二神的意义不仅限于对于土地与五谷本身的崇拜,而是以此表现对国家疆土的重视,具有祈祷国家根基稳固、繁荣昌盛、疆土完整的延伸意义。祭祀社稷强调土地和五谷对于国家和社会的影响,从而将国家和社会秩序与人地关系紧密联系起来。社坛于近现代成为公园,是北京最早转变为城市公园的皇家坛庙,至今仍作为公园对外开放。社稷坛始建于明永乐十八年(1420年),最初内坛中仅建有祭坛。明代先后增建了宰牲亭、神库神厨、拜殿与载门,形成的格局保存至今,清代仅对主要建筑进行过修缮。1914年10月10日,社稷坛作为中央公园对公众开放,是北京最早转变为城市公园的皇家坛庙,见证了北京中轴线公众化历程。1928年,中央公园改名为中山公园,至今依旧对外开放。

景点相关的古诗

《春祈社稷坛》 清 乾隆 物土敷坛五色方,祈禋亲诣练时良。 夏松殷柏对诚妄,后稷勾龙配克当。 八政农先诚国本,四时春首祝年穰。 前朝甘雪沾优渥,举趾东郊正叶祥。 【解释】《春祈社稷坛》是清朝乾隆皇帝描写春季到社稷坛祭祀祈福的诗。诗中描述了五色土敷成的祭坛,皇帝亲临祈求丰收,松柏象征真诚与永恒。强调农业为国之本,春天首重农事,祈愿年景丰饶。最后提到前朝降下的甘霖恩泽,寓意当前东郊祭祀正当其时,预示吉祥如意。此诗体现了对农业和自然的重视及对国家繁荣的美好祝愿。

人工智能探索景点对世界文明的意义

人工智能根据景点作古代风格诗

人工智能根据景点作现代诗

人工智能根据景点介绍作诗并结合图片作画

正在生成图片...

景点关联的哲学思想

东方哲学视角解读:

在东方哲学中,尤其是中国哲学,景点往往被视为天地人和谐共生的体现。以社稷坛为例,它是中国古代帝王祭祀土地神和谷物神的地方,象征着对自然的敬畏和对农业的重视。在儒家哲学中,社稷坛体现了“天人合一”的思想,即人与自然、社会的和谐共处。它不仅是对自然力量的崇拜,也是对社会秩序和国家稳定的祈愿。在道家哲学中,社稷坛的设立和祭祀活动,反映了“顺应自然”的理念,即通过与自然的和谐相处,达到内心的平静和社会的安宁。

西方哲学视角解读:

从西方哲学的角度看,社稷坛可以被视为一种文化符号,体现了人类对秩序和意义的追求。在古希腊哲学中,秩序和理性是宇宙的基本属性,社稷坛的设立和仪式,可以看作是人类试图通过仪式和规则,来理解和控制自然与社会秩序的一种尝试。在西方宗教哲学中,社稷坛的祭祀活动,类似于对神的崇拜,反映了人类对超自然力量的信仰和敬畏。在现代哲学中,社稷坛可能被解读为一种历史和文化的遗产,它不仅是对过去的纪念,也是对人类共同记忆和身份的确认。

综合解读:

无论是从东方哲学还是西方哲学的角度,社稷坛都承载着深厚的文化和哲学意义。它不仅是对自然和神灵的崇拜,也是对社会秩序和人类文明的反思。在东方哲学中,它体现了人与自然的和谐共生;在西方哲学中,它反映了人类对秩序和意义的追求。社稷坛作为历史的见证,提醒我们,无论时代如何变迁,人类对美好生活的向往和对自然、社会秩序的尊重,是永恒不变的主题。